Ancien chef d’entreprise, Marc Levy a publié son premier roman en 2000, une histoire qui était en fait destinée à son fils. C’est son entourage qui le poussa à le proposer à une maison d’édition. Ce premier ouvrage (Et si c’était vrai) connut d’emblée un grand succès et Steven Spielberg en fit un film.

Depuis, à la cadence régulière d’un livre par an, Marc Levy cumule 26 romans, tous à chaque fois en tête de classement aussi bien en France qu’à l’étranger.

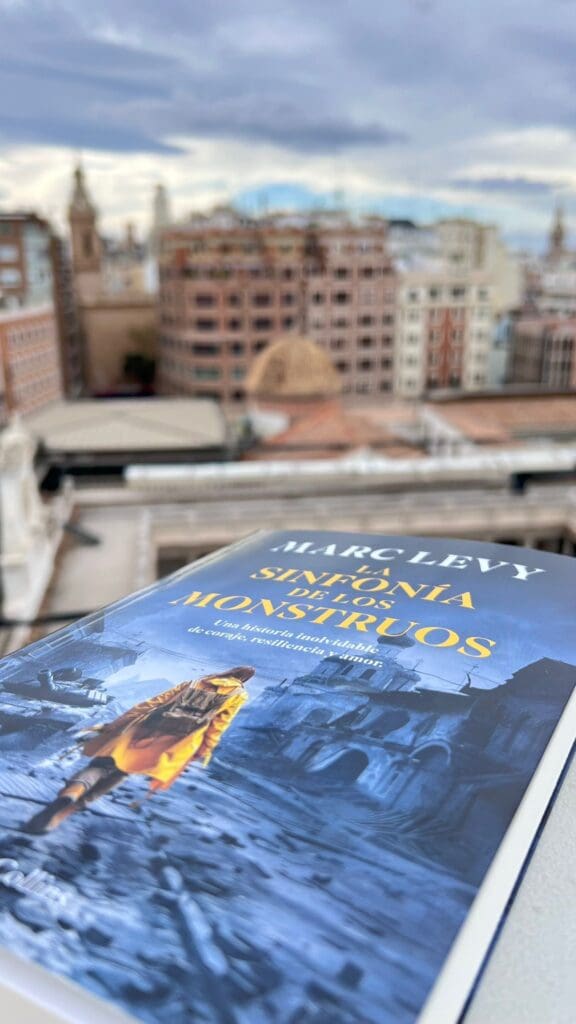

Traduit en 50 langues, l’écrivain français vivant le plus lu au monde (+ de 50 millions d’exemplaires), était à Barcelone, Valencia et Madrid pour présenter et signer son dernier ouvrage, La Sinfonía de los Monstruos (sorti en France en novembre 2023). Si la recherche d’identité et l’amour sont des thématiques récurrentes dans ses romans, l’écrivain explore cette fois-ci un sujet plus politique et sombre puisqu’il fait référence aux enlèvements massifs d’enfants ukrainiens.

Interview exclusive avec Marc Levy

Laurence Lemoine : C’est un roman plus sombre, moins léger, vous vous êtes cette fois-ci plus inspiré de l’actualité, une actualité plutôt tragique… Vous avez eu envie de changer de style volontairement ?

Marc Levy : Non, parce que changer de style, j’ai changé déjà dix fois.

J’ai beaucoup changé d’univers, de thèmes, et même d’ailleurs de genres. Je n’ai jamais voulu m’enfermer dans un genre… J’ai écrit des romans d’aventures, des comédies, des thrillers, des romans politiques, des romans historiques.

Il n’y a pas de préméditation en fait. Vous savez, quand je me mets à écrire, je le fais sur un sujet qui me tient à cœur au moment où je me mets à écrire. Et c’est souvent l’histoire qui vient à l’auteur plutôt que le contraire.

La trilogie des Neufs sont déjà des romans très politiques qui racontent beaucoup de choses sur ce qui se passe dans le monde aujourd’hui et sur la corruption politique. Et dans le dernier tome de la trilogie Noa, j’évoque l’invasion de l’Ukraine alors qu’elle n’a pas encore eu lieu. Elle aura lieu juste après la publication du roman. Et donc, quand j’ai été mis au courant par mes relations et contacts du programme de déportation systématique des enfants ukrainiens par la Russie de Poutine, il y a eu presque une forme d’urgence à en parler parce que je trouvais que c’était le sujet…

L L : Donc, vous avez eu envie aussi un peu de vous engager politiquement pour dénoncer cette réalité ?

M L : Il y a plusieurs façons d’aborder des thèmes dits sérieux. Et moi, je les ai toujours abordés sans jamais me prendre moi-même au sérieux. C’est-à-dire, on peut aborder une question grave sous un autre angle que celui de la gravité. C’est d’ailleurs souvent le meilleur moyen d’y faire adhérer les lecteurs et de les entraîner dans une histoire. La Symphonie des monstres, ce n’est pas un documentaire sur l’enlèvement des enfants ukrainiens. C’est un récit d’aventures et d’amour sur l’histoire d’un petit garçon qui va tout faire pour s’évader, d’une adolescente qui va tout faire pour retrouver son petit frère et d’une maman qui va tout faire pour retrouver ses deux enfants. Mais c’est avant tout l’histoire de mes personnages à travers la grande Histoire.

L L : Et on est en présence de personnages ordinaires ayant des vies extraordinaires ou face à des situations extraordinaires...

M L : Absolument, oui. C’est tout à fait ça. Ce sont des gens qui sont plongés par la force des choses dans une situation extraordinaire qui les dépasse et qui évidemment se révèlent à travers ça de façon assez extraordinaire, oui.

L L : Il y a des thèmes récurrents, chez vous, la recherche de ses origines, de son identité et l’amour aussi… C’est important et cela fait mieux vendre ?!

M L : Ce n’est pas la recherche de ses origines qui est au cœur de mes romans, mais la question identitaire, elle l’est. Je fais la distinction parce que la question identitaire, elle ne se trouve pas toujours dans le passé. La question identitaire, elle se trouve aussi dans la façon dont on s’assume : assumer qui on est, assumer son milieu social, assumer sa sexualité, ses goûts, sa personnalité, tout cela fait partie de la quête identitaire et c’est parfois plus nourrissant et plus libératoire que de savoir que, trois générations plus tard, on descend de telles ou telles personnes.

L’amour, ce n’est pas parce que ça se vend mieux, c’est parce que sans ça, ça n’a pour moi aucun intérêt. Je ne crois pas qu’il y ait un tableau, une photo, un pas de danse, une sculpture, un travail accompli sans amour qui soit intéressant à partager. Sauf les formulaires de l’administration peut- être ! Donc c’est impossible de passer un ou deux ans de votre vie à écrire une histoire, sans qu’elle soit imprégnée d’amour. Moi, en tout cas, je n’arrive pas à le concevoir autrement.

« C’est un métier qui demande beaucoup d’observer, d’écouter, d’essayer de comprendre »

L L : Les écrivains sont d’ailleurs souvent aidés. Ils ont des assistants qui recherchent des faits historiques pour pouvoir contextualiser. Votre maison d’édition met-elle à votre disposition du personnel pour vous aider ? Ou avez-vous recours à Chat GPT ?

M L : Non ! Non ! ChatGPT, pour l’instant, est vraiment trop bête ! Peut-être que ça changera, mais aujourd’hui, ChatGPT n’est absolument pas capable de trouver quoi que ce soit. Il ne faut pas oublier une chose dans le fonctionnement de ChatGPT, c’est que ChatGPT va chercher une quantité d’informations sur Internet qui est bourré d’erreurs !

Je fais mes recherches tout seul, et pour une raison très simple, c’est que 9 fois sur 10, on trouve quelque chose qu’on ne cherchait pas ! Et donc, si vous sous-traitez la recherche, vous passez à côté de ça et de plein de détails. La construction un roman se fait en général sur des découvertes absolument inattendues de la recherche, qui vont vous faire changer le fil de votre histoire, parfois son déroulement, et même sa fin. Donc, c’est impossible de sous-traiter ça. Et puis, il y a une chose qui est importante, c’est que quand on fait de la recherche pour écrire, une très grande partie de la recherche consiste à apprendre.

C’est-à-dire, je vous donne un exemple très pragmatique : vous avez un personnage qui est luthier, vous allez faire de la recherche sur le métier du luthier, pour pouvoir en parler de façon crédible. Ce qui est important, ce n’est pas de trouver l’info, c’est de la digérer, de l’apprendre, et puis de l’assimiler. Donc, si on vous fait une fiche de lecture, vous allez apprendre des dates qui n’ont pas grand intérêt pour le lecteur, mais vous n’allez absolument pas entrer dans le sujet.

Et puis, très souvent, la recherche, par exemple, par rapport à des métiers, des savoir-faire, c’est une recherche préliminaire à la rencontre avec un spécialiste à qui on pose des questions et qui partage son temps et ses connaissances. C’est un métier qui demande beaucoup d’observer, d’écouter, d’essayer de comprendre.

C’est impossible de sous-traiter… Et puis, surtout, ça fait partie du plaisir d’écrire.

L L : Et quand on s’appelle Marc Levy, on a peur parfois de la feuille blanche ? On peut être paralysé par la peur du manque d’inspiration ?

M L : Ça dépend de ce qu’on appelle la page blanche ! Le manque d’inspiration, c’est autre chose ! Il faut démystifier la page blanche : elle fait partie intégrante du quotidien de tous les écrivains. Il n’y a pas un écrivain qui se mette à sa table de travail et qui connaisse déjà les 350 pages de son roman. Et pendant la phase d’écriture, on est sans arrêt confronté à cette question de : Qu’est-ce que je raconte maintenant ? Où est-ce que je vais ? Comment je dénoue ça ? Ça fait vraiment partie du métier.

Beaucoup de gens s’arrêtent à ça. C’est-à-dire que, comme c’est un métier qui demande une énorme discipline, le moindre blocage est un prétexte pour s’arrêter de travailler. Alors qu’en réalité, ce n’est pas qu’on est bloqué, c’est que c’est en train de cuire.

Et ce que je vous dis existe dans beaucoup de métiers. Un cuisinier, il y a des moments où il faut attendre que la pâte lève et il ne peut rien faire tant que la pâte n’a pas levé. Pour un écrivain, c’est pareil. Il y a un moment où on s’arrête d’écrire et on a l’impression d’être bloqué et on réfléchit. Mais si on s’arrête de travailler, alors, par définition, l’histoire n’avancera pas. Ça veut dire qu’il faut

accepter dans ces moments-là de rester parfois trois heures, quatre heures face à son écran la tête en l’air ou à regarder un cocotier en se demandant comment votre histoire va avancer.

C’est différent du syndrome de la page blanche qui, lui, est lié à l’envie de créer, de produire. C’est le syndrome de la petite mort, la fin de l’inspiration. Alors, elle, évidemment, elle fait peur ; comme toutes les morts, elle fait peur.

L L : Quand on vend à plus de 50 millions d’exemplaires, que l’on s’appelle Marc Levy, on devient riche et célèbre : ça peut être dangereux ? On se soigne ? On gère cela comment ?

M L : D’abord, il n’y a pas d’écrivain célèbre. Ça n’existe pas. En fait, c’est la plus « douce » des célébrités, parce qu’on connaît votre nom, mais pas votre visage. Donc il y a zéro danger de ce côté-là.

Il n’y a jamais eu d’hystérie sur la personnalité des écrivains. Ça intéresse très peu de gens.

Mais il y a quand même une forme de célébrité, de notoriété à gérer… Avec l’argent en plus, cela peut monter à la tête…

Écoutez, moi, je n’ai pas eu du tout d’argent pendant une très grande partie de ma vie et ça n’a jamais été un moteur.

J’ai commencé ma vie à la Croix-Rouge… Ce qui a été un moteur dans ma vie, c’est la création, c’est l’imagination.

Je suis un épicurien, et je suis très lucide sur l’extraordinaire privilège que j’ai de vivre de ma plume. Mais je n’ai aucune attirance par le faste du luxe, ça ne m’attire pas. Je pourrais faire 250 kilomètres pour manger un bon plat, mais je suis beaucoup plus heureux dans les petits bistrots que dans les grands étoilés.

L L : Vos relations avec les critiques sont-elles plus apaisées ?

M L : La critique a beaucoup évolué, d’une manière générale. Au début de ma carrière, j’avais des critiques très dures parce qu’il y avait un rapport au succès et à la réussite qui agaçait. Aujourd’hui, c’est différent et moi, ça m’a toujours été égal. À l’époque, les critiques se rendaient intelligents et existaient surtout en disant du mal. Ils aimaient beaucoup ça. Et, puis le public s’en est lassé. Aujourd’hui, la plupart des critiques parlent des livres qu’ils ont aimés et ne parlent pas des livres qu’ils n’ont pas aimés alors qu’avant, c’était le contraire.

L L : L’Institut français a organisé votre voyage à Barcelone, Valencia et Madrid pour présenter votre dernier roman et rencontrer des élèves au lycée français. C’est important ce contact avec vos lecteurs ?

M L : Le métier d’écrivain est un métier qui est très différent de celui de chanteur ou d’acteur puisque c’est un métier où on ne se produit jamais devant son public. Le chanteur, il est sur scène et il chante devant son public. L’acteur, il est sur scène et il joue devant son public ou devant l’équipe de tournage.

Dans mon métier, on travaille tout seul à longueur d’année. On est toujours tout seul sur son lieu de travail.

Donc, les salons du livre, les rencontres en librairie, ce sont des moments qui comptent parce que c’est le seul contact qu’on a, les seuls moments d’interactions, d’échanges et ce sont des occasions de sortir de la solitude de ce métier ; ce qu’il y a de plus dur et d’important dans l’écriture, c’est savoir supporter cette solitude-là.

L L : Un mot sur vos auteurs espagnols préférés :

M L : Jorge Semprún pour commencer et Carlos Luis Zafón, dont j’étais un lecteur passionné, très admiratif, et que j’aimais énormément. Et après, dans les classiques, évidemment Cervantes.

L L : Vous connaissez bien l’Espagne ?

M L : Je connais surtout Madrid, car j’y avais un très bon ami, donc j’y suis allé très souvent ; je connais un peu Barcelone, et c’est ma première fois à Valencia.

C’est drôle, parce que quand vous habitez New York comme moi, c’est très difficile d’imaginer vivre ailleurs, mais la seule ville où je pourrais vivre, je crois que c’est Madrid. Comme à New-York, il y a une chose qui est très particulière, c’est qu’il y a un vrai mélange de gens, de nationalités et puis il y a un parfum à Madrid, de vie, de culture. Je suis très proche de l’Espagne, parce que j’ai des origines lointaines espagnoles. Mais oui, ce serait Madrid.

Propos recueillis par Laurence Lemoine

Credit photo : CKomValencia

Laurence Lemoine